Sainte colère

MARTINE DELVAUX

J’ai été une enfant en colère, au visage rouge de rage, la bouche ouverte sur un cri, petit corps tremblant, trempé, érigé contre l’injustice d’une porte fermée.

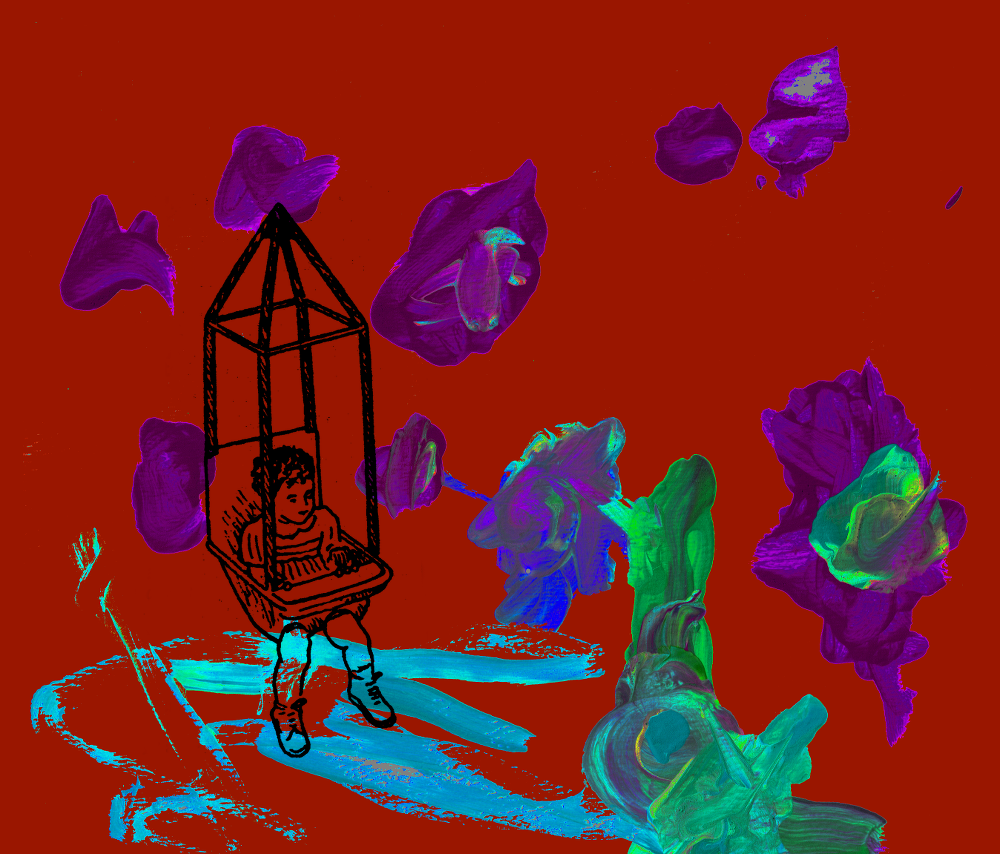

On disait que je faisais des saintes colères. Et on en avait vite assez. C’était bruyant. C’était laid. Je dérangeais. Les excès de mon corps finissaient par contaminer tout le monde autour de moi. Ma colère faisait tache d’huile. Elle était tentaculaire. Elle se répandait et il fallait à tout prix l’en empêcher. Circonscrire les dommages. L’enfermer.

On dit toujours aux petites filles en colère de se taire. On leur dit de se calmer, de trouver les bons mots pour dire les choses calmement au lieu de crier. On leur dit de baisser le ton, de retenir leur voix. On leur interdit de tambouriner des pieds. On les serre fort dans la camisole de force de nos bras. Tout pour que la colère ne l’emporte pas sur la raison calme, le compromis, la mesure, la conciliation.

On laisse entendre que la petite fille en colère est une exception, qu’elle est la seule, qu’elle est une aberration. Mais les petites filles en colère sont légion. Elles sont partout, et on dépense une énergie folle pour leur disparition.

La petite fille que j’étais, après quelques tours dans le manège de la colère, a un jour été forcée de réécouter ses cris enregistrés contre son gré sur une bobine magnétique. Je revois le doigt qui appuie sur le bouton. Je sens monter en moi l’horreur de l’humiliation. Et je me dis que ça a sans doute été la dernière fois. Car cette fois-là, l’humiliation l’a emporté sur la voix de la colère. Sur le visage, le rouge de la honte a remplacé le rouge de la rage. La petite fille a cessé d’être un petit diable. Petite fille mal élevée. Petite fille folle. Mauvaise fille qui fait une sainte colère.

Cette petite fille-là a dû trouver une autre façon de faire sa colère. Et un jour, elle s’est mise à tomber dans les pommes, fête convulsive, absence épileptique chaque fois qu’en elle montait la rage terrible. Quand elle se mesurait à l’injustice, au secret, au mensonge et au silence obligé. Quand on lui avait fait du tort et qu’elle n’avait pas la permission de se révolter. Quand elle était en colère et qu’elle ne pouvait pas le montrer. La petite fille avait bien appris sa leçon. Il valait mieux laisser tomber, se laisser aller par terre et dans le silence plutôt que de crier. Il valait mieux perdre conscience, perdre cette connaissance-là, indignée. La colère était permise seulement pour être interdite. Quand on la laissait s’exprimer, c’était pour mieux la faire taire.

La petite fille a cessé d’être un petit diable, mais elle est quand même restée du côté du démon, comme les sorcières ou les hystériques qui l’ont accompagnée, plus tard, dans les films et dans les livres. Au fond, il y avait deux possibilités : ou bien elle faisait une sainte colère et se retrouvait du côté de l’enfer, ou bien elle se laissait tomber, inconsciente et indifférente, dans un autre type d’enfer, la malédiction des convulsifs.

On a de tout temps fait tomber un interdit sur l’expression de la colère par les opprimés. On a toujours empêché que les femmes expriment leur colère. On leur a fait honte. On les a régimentées. Comment, dès lors, est-ce que je peux comprendre cette colère défigurée de la petite fille autrement que comme une chose exprimée puis refoulée? Est-ce que je peux la voir autrement que comme un échec, une mise en échec de la colère des femmes?

Cette colère-là, je veux la voir, plutôt, comme une colère qui avait cessé de respecter les codes de la colère. J’ai envie de penser que cette petite fille-là avait compris qu’il lui fallait profaner la sainte colère. La faire descendre du ciel. La rendre à l’usage des humains, à l’usage de l’humaine que bien sûr elle était, déjà. Je me dis que c’est alors qu’elle a pris la colère entre ses mains, qu’elle l’a laissée traverser son corps pour se faire autrement, jusqu’à ce que la colère elle-même se trouve un autre visage, troquant le rouge enragé pour une pâle blancheur, déplaçant l’angle de vue en donnant l’impression qu’il n’y avait plus rien à voir, désormais, sinon l’absence, une distance pour toute présence, plongée qu’elle était désormais dans la négligence de l’évanouissement. Presque disparue. Mais pas complètement. Seulement indifférente.

Quand il pense la profanation, Giorgio Agamben voit apparaître devant lui des figures de femmes. Il voit des mannequins de mode et des stars de la porno, leurs visages impassibles sur le catwalk ou pendant un tournage, des visages éveillés, mais couverts d’une indifférence effrontée, et qui regardent droit devant. L’indifférence effrontée de ces visages jette le blâme sur le monde de la mode et de la porno qui refusent aux femmes l’expression de leur colère. L’indifférence effrontée de ces femmes-objets, femmes-fonction, femmes-machines est ce qui reste de leur indignation. Elle est aussi ce qu’on voit sur le visage des filles quand elles refusent de répondre aux injonctions contradictoires qui hantent nos vies de femmes : « Tu es tellement plus belle quand tu souris! »et « Tu es tellement belle quand tu es en colère! »

Le visage de l’indifférence effrontée permet de re-penser la colère. Ou de penser autre chose que la colère telle qu’elle est tout à la fois imposée et interdite aux femmes : un seul visage de la colère, et en même temps, un visage qu’il ne faut surtout pas montrer. Double message paralysant qui a envoyé la petite fille que j’étais dans les limbes. Dans une absence à moi qui était aussi une forme de retrait. Une absence qui était aussi une indifférence effrontée.

Quand on punit les petites filles, quand on les humilie, quand on bat, quand on viole les femmes, on leur apprend à se taire. On les fait disparaître, on neutralise leur colère. Resterait, après, pour elles, à se réapproprier ce qui leur a été enlevé, comme si c’était une chose possible. Comme si on pouvait revenir d’entre les mortes. Comme si une colère perdue pouvait être retrouvée, ou qu’on devait le souhaiter. Mais peut-être qu’il faut cesser de croire qu’on doit réapprendre la colère, pour penser plutôt que la petite fille n’a en vérité jamais perdu sa colère, et qu’elle n’a pas non plus à se voir, aujourd’hui, comme une adulte aux prises avec une colère refoulée, transposée jadis en symptôme et désormais fondamentalement oubliée. Dans la guerre entre les parents et les petites filles, la fulgurance colérique a certes été battue. Mais reste le reste de cette colère. Et ce reste n’est peut-être pas une version amoindrie, pâlie, édulcorée de la colère telle qu’on pense qu’elle doit être exprimée, c’est-à-dire avec son aura de sainteté. Peut-être même que ce reste n’a rien à voir avec ça, et qu’il est, radicalement, d’une autre qualité que cette colère-là vécue en hurlant et en tambourinant derrière la porte fermée. Une colère dont je me souviens trop bien et qui est restée, jusqu’à aujourd’hui, comme l’image de ma colère rêvée. Et pourtant…

Quand elle revenait à elle, allongée sur le plancher, tous ces visages penchés sur elle curieux, inquiets ou affolés, la petite fille avait l’impression d’avoir voyagé. Les quelques minutes d’absence, cette fraction de temps qu’elle avait prise pour elle avait été le moment de longs rêves hallucinants. Une nuit entière en un seul instant. Un kaléidoscope d’images. Un manège de couleurs vives. Comme une sorcière, elle s’était envolée. Le film qu’elle avait vu passer derrière ses paupières relevait d’une sorte de magie.

Le choix de perdre conscience n’était peut-être pas le bon, si l’on en croit la colère telle qu’elle doit se faire, suivant les règles de l’art, les règles de nos saintes colères de femmes. Mais au bout du compte, cette façon de faire la colère a permis d’apprendre cette liberté qui allait permettre à la petite fille d’exprimer sa colère tous les jours du reste de sa vie. Que cette colère soit rouge ou blanche, tambourinante ou plongée dans l’indifférence. Cette liberté, c’est celle que donne l’imagination.