Que faire de la colère? Réflexions sur l’origine et le prolongement d’un cri

AURÉLIE LANCTÔT ET ANNE-SOPHIE OUELLET

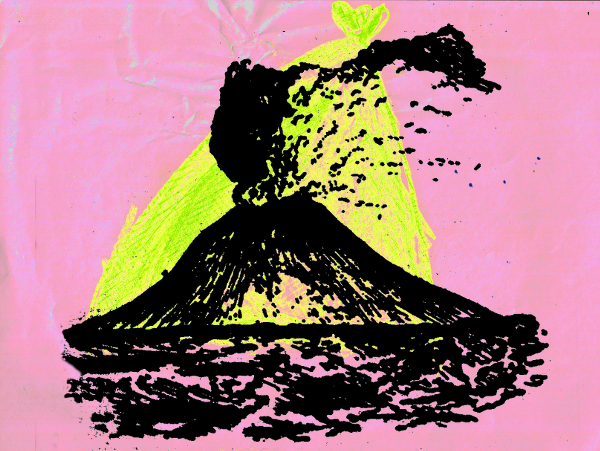

La plupart des féministes québécoises connaissent bien la fameuse Apologie de la colère des femmes que nous offrait, en mars 1999, la regrettée Hélène Pedneault. Elle nous parlait alors de la colère qui garde en vie, de la colère comme sève de l’indignation. « Dans la généalogie de l’indignation, la colère est la branche volcanique, écrivait-elle. C’est elle qui monte en premier aux barricades comme une tête brûlée qu’elle est, aveuglément, sur un coup de sang, une montée de fièvre, sans penser à protéger sa peau, et qui allume les incendies que l’indignation reprend à son compte. »

Cette colère, toute féministe la connaît forcément. Ce n’est pas par hasard que la caricature féministe générique renvoie systématiquement à une figure rageuse, dite hystérique. L’image de la féministe enragée est un lieu commun. L’insulte servie immanquablement à toute femme qui exprime son mécontentement quant aux inégalités entre les hommes et les femmes. Mais si surfaite soit-elle, la raillerie demeure d’une efficacité redoutable : pour toute femme qui lutte en s’invitant dans le débat public, recevoir l’étiquette de « féministe enragée » induit une sanction rédhibitoire. La parole de la « féministe enragée » se voit confisquer toute valeur argumentaire et critique. La « féministe enragée » n’est pas un agent rationnel, c’est un être animé par sa seule émotivité, la marionnette de ses sentiments – dont on présumera d’ailleurs qu’ils ne sont ni contrôlés, ni compris. C’est bien l’ultime marque de l’infantilisation des femmes : tout comme celle des enfants, leur colère est rarement prise au sérieux.

À l’inverse, la colère masculine, lorsqu’elle érupte, se pose comme une démonstration d’autorité. La colère de l’homme est forcément l’aboutissement d’un processus rationnel; la manifestation d’une frustration légitime, rencontrée au cours d’une démarche contrôlée, réfléchie. La rage et son expression, de toute façon, s’inscrivent d’emblée dans le schéma constitutif de la masculinité. Bourdieu en rendait bien compte dans sa Domination masculine, décrivant la construction de l’ordre [androcentrique] de la sexualité par l’opposition des univers masculins et féminins, où la différence anatomique des organes sexuels sert à justifier l’ensemble des différences socialement construites entre les genres et, ce faisant, les rapports de subordination. C’est ainsi qu’on assigne aisément à l’imaginaire masculin puissance, vigueur de caractère et rationalité; et qu’on attribue aux femmes, par contraste, la douceur, la docilité et l’émotivité. La colère féminine se présente donc comme une incongruité, une transgression. La colère, semble-t-il, est « par nature » confisquée aux femmes, et son expression rabattue, par la caricature, dans le champ le plus sombre – et fallacieux – de l’imaginaire féminin établi : l’hystérie, l’impossible contrôle du sentiment, la fragilité émotionnelle…

Ainsi, la colère place celle qu’elle anime devant un dilemme perdant à tout coup : d’un côté, on peut choisir d’articuler un propos tout en retenue, en respectant scrupuleusement les normes de la féminité, maximisant ainsi les chances d’être écoutée… mais en renonçant de ce fait à les déconstruire, ces normes. De l’autre, on peut encore refuser tout compromis, en affichant franchement une colère en soi perturbatrice, en risquant cependant de perdre l’écoute et la considération de nos interlocuteurs. La première proposition présente un paradoxe peu productif. La deuxième induit un discrédit systématique. Nous avons les mains liées : soit les concessions à faire pour être écoutées sont souvent trop lourdes pour que l’authentique charge émancipatrice du discours soit préservée; soit la parole rageuse et libre n’est pas prise au sérieux.

Reprendre la colère confisquée

Puisque le féminisme, tant sa pensée que son action, naît et s’actualise dans et par la colère, sa confiscation est intolérable. Il faut en reprendre le contrôle, car comme nous l’indiquait Hélène Pedneault, la colère fomente l’indignation nécessaire à l’engagement. C’est un vecteur, une force qui, de l’intérieur, s’exerce sur les carcans qui maintiennent les femmes dans une posture d’éternelle subalterne. La colère est l’élément brut qui permet au féminisme d’opposer résistance au paradigme patriarcal.

Une question se pose donc très sérieusement : comment s’approprier la colère qu’on nous refuse? Comme féministe désirant porter certaines revendications dans l’espace public et dans les sphères privées, quelles méthodes ou attitudes faut-il adopter pour atteindre simultanément des objectifs communicationnels, pédagogiques et proprement politiques?

Cette dernière interrogation se bute parfois, chez les féministes elles-mêmes, à une fin de non-recevoir : ce n’est pas à nous, dira-t-on, d’adapter notre attitude, d’expliquer quoi que ce soit, ni de faire l’éducation féministe de qui que ce soit. C’est aux autres (lire : aux hommes) de faire cet effort. S’ils se veulent solidaires, qu’ils fassent spontanément l’effort nécessaire pour comprendre la colère qui meut les féministes. Soit. Il est effectivement lassant de voir les femmes susciter un certain scepticisme, voire l’incrédulité, chaque fois qu’elles dénoncent les inégalités dont elles font les frais. La femme qui revendique est éternellement suspecte. Et bien souvent, cette suspicion elle-même éveille, alimente et reconduit notre colère. Il est donc légitime d’être agacée par l’idée qu’il incomberait aux femmes, pour être écoutées, d’ajuster encore leur attitude. Pourquoi faudrait-il expliquer et justifier notre colère pour qu’elle soit prise au sérieux? Terriblement lassant… et frustrant!

Néanmoins, il faut reconnaître qu’une colère qui se limite au discours du braquage et de la réaction est stérile. La colère, dans son embrasement initial, indique, signale un problème. Ce « marquage » est crucial. Or, au long cours, cette même colère, si elle ne carbure qu’à l’opposition systématique, au cynisme, au « tous les mêmes »; si elle ne voit que défaite dans chaque réitération de sexisme ordinaire, tout en s’y complaisant – trouvant là le prétexte de sa reconduction –, devient inutile, voire contre-productive. Cette colère, qui se cabre au lieu d’expliquer, qui refuse de discuter prétextant sa supériorité morale, ne mène à rien, si ce n’est qu’à davantage de mécompréhension, d’inimitié… et de colère. C’est en ce sens que même si la colère est absolument vitale, nécessaire et légitime, qu’elle est la racine du féminisme, elle doit, nécessairement, déboucher sur autre chose. Si elle se veut féconde, elle doit admettre le dialogue. Elle doit apprivoiser l’art de la persuasion; elle doit vouloir éduquer, convaincre. Et en rendant la colère féconde, on participe bel et bien à la réduction de son occurrence. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : éradiquer, une fois pour toutes, les comportements qui la suscitent. Aussi utopique que cela puisse paraître. Il n’est pas question de museler la colère ni de la mettre de côté, mais plutôt de la faire mûrir, puis de l’incarner de manière effective. Il faut passer de la colère à l’indignation. Du sentiment volcanique, comme disait Pedneault, réaction vive et violente qui nous attrape aux tripes, il faut procéder à la rationalisation de la colère. Il faut passer du moi, qui ressent physiquement cette rage, au nous qui s’indigne; au nous qui argumente et transforme.

L’indignation et sa responsabilité

L’indignation, portée par la colère, amène en cela une responsabilité : celle de s’ouvrir au dialogue, à un dialogue qui se projette dans l’Autre, pour le convaincre, précisément, d’être de moins en moins « Autre », de plus en plus « Nous ». Avec nous, pour nous. Il ne s’agit pas de concéder ne serait-ce qu’un pouce de ce qui nous paraît nécessaire au parachèvement des luttes féministes. Bien au contraire! Si on lisait ici un appel à la « modération » des revendications féministes, nous aurions raté notre cible. Il s’agit plutôt d’affirmer ceci : le passage de la réaction à la responsabilité est nécessaire, et il n’est possible que si nous sommes animées, en plus du sentiment de colère, par un profond sentiment d’appartenance à une communauté en devenir. Car il est impossible de s’indigner si le sort de l’autre nous indiffère. En ce sens, il ne s’agit surtout pas de réduire le féminisme à un « humanisme », mais plutôt d’attester que le féminisme présuppose l’humanisme dans sa lutte.

Ainsi, pour que la colère s’incarne dans une indignation féconde, une éthique de la discussion réellement subversive, par sa rigueur, sa générosité et son engagement rationnel, est nécessaire. Il en va de notre capacité même à faire entrer, pleinement, les revendications féministes dans le débat politique. Cela semble impératif à la réalisation d’une société démocratique qui ne ferait pas, comme l’écrit Françoise Collin, « qu’[accorder] généreusement aux femmes quelques accommodements ou quelques bribes de pouvoir afin de les intégrer à un projet social inchangé, mais qu’elles deviennent les cosujets de la chose commune » (Anthologie québécoise, p. 70). Si notre engagement politique a un sens, c’est bien cet objectif qu’il faut viser. Et pour l’atteindre, il nous semble qu’il faille assumer la responsabilité de l’indignation et s’y engager sans retour, même s’il s’agit d’un engagement au long cours, sans date d’expiration, qui voit ses gains sans cesse minés par les reculs, et qui s’inscrit, de ce fait, dans la durée. La colère est vitale, nécessaire à la lutte. Le féminisme est d’abord un cri. Mais encore faut-il penser son prolongement, dans l’action comme dans le discours.