Lecture : Sorcières, sages-femmes et infirmières

Valérie Gonthier-Gignac

Valérie Gonthier-Gignac

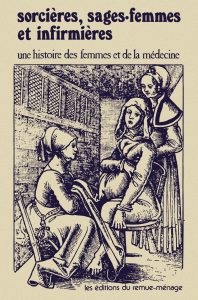

En 1976, les Éditions du Remue-ménage faisaient paraître Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes et de la médecine. En 1976, je n’étais pas née. Les Éditions du Remue-ménage avaient un an à peine, et ce livre, une traduction [1], n’était que leur deuxième publication.

J’ai aujourd’hui trente-sept ans et j’aborde le livre avec curiosité. Le livre est mince, à peine 100 pages. Quarante ans après sa parution, cette plaquette féministe se proposant de démystifier l’institution médicale vaut-elle encore le détour?

La chasse aux sorcières, quand la classe dirigeante s’organise pour obtenir un monopole

La chasse aux sorcières, qui s’est étalée du quatorzième et dix-septième siècle et qui pourrait, selon les auteures, avoir fait jusqu’à un million de victimes, commence à faire l’objet de réinterprétations féministes; il suffit de penser au remarquable Caliban et la sorcière [2], de Sylvia Federeci, auquel nous avons déjà d’ailleurs consacré un article. Replaçant les événements dans le contexte des rébellions paysannes en réaction à l’émergence du capitalisme en Europe, les auteures posent la base d’une des thèses reprises par Federici trente ans plus tard : « Il est évident que cette chasse aux sorcières n’a pas vu le jour spontanément au sein du peuple, mais fut bel et bien une campagne de terreur organisée et menée par la classe dirigeante ».

Cette campagne de répression a de multiples composantes, mais l’intérêt de la démarche des auteures est de s’attarder particulièrement à l’accusation « d’aider à guérir » qu’on portait contre les sorcières. Il faut savoir que, avant même que ne commence la chasse aux sorcières, la médecine avait déjà réussi à s’implanter comme une science et une profession. Mais, sous le contrôle strict de l’Église, elle s’occupait davantage de respecter les dogmes religieux que de la guérison efficace des malades : « Pour soulager le roi Édouard II d’un mal de dents, son médecin, diplômé d’Oxford en théologie et docteur en médecine, fit écrire sur sa mâchoire : “Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen” ». Évidemment, la pratique des sorcières et des guérisseuses, qui ne s’inscrit pas dans une logique religieuse, irrite les autorités : « Elles étaient empiristes : elles se fiaient à leur expérience personnelle plutôt qu’à une foi quelconque ou à un dogme. Elles procédaient par essai et erreur, recherchant les causes et les effets. […] Bref, leur “magie” était la science de l’époque ».

À l’époque, la pratique de la médecine était déjà réservée aux diplômés des universités — dont on interdisait l’accès aux femmes. Mais malgré les lois, les guérisseuses continuaient de contaminer le peuple avec leurs procédés magiques. Méthodiques, l’Église et les médecins s’attaquèrent d’abord aux guérisseuses des villes, qui entraient directement en concurrence avec les médecins diplômés [3], ce qui permit à ces derniers, autour du XIVe siècle, « de s’approprier le monopole de la médecine au sein de la classe dirigeante ».

À l’époque, la pratique de la médecine était déjà réservée aux diplômés des universités — dont on interdisait l’accès aux femmes. Mais malgré les lois, les guérisseuses continuaient de contaminer le peuple avec leurs procédés magiques. Méthodiques, l’Église et les médecins s’attaquèrent d’abord aux guérisseuses des villes, qui entraient directement en concurrence avec les médecins diplômés [3], ce qui permit à ces derniers, autour du XIVe siècle, « de s’approprier le monopole de la médecine au sein de la classe dirigeante ».

Mais la masse des guérisseuses, issue de la paysannerie, continue à défier les lois. La chasse aux sorcières peut commencer. À son terme, les quelques guérisseuses qui subsistent sont discréditées; le monopole des médecins est complet, et commence même à s’étendre à un domaine encore réservé aux femmes, l’obstétrique.

Le développement de médecine aux États-Unis, ou le combat de l’élite pour s’approprier le monopole des soins

Mais qu’en est-il du développement de la médecine comme profession dans l’Amérique libérée du joug européen? « Comment un certain type de personnes, de sexe masculin, à la peau blanche et de la classe moyenne, réussirent-ils à supplanter leurs compétiteurs, les sages-femmes, les guérisseuses et autres praticiens de la médecine traditionnelle qui dominaient la scène médicale américaine depuis le début des années 1800? »

Car dans les États-Unis des années 1800, les quelques médecins diplômés d’universités européennes, les « réguliers », comme on les appelait alors, peinent s’imposer, et se distinguent essentiellement de la masse des guérisseurs par les tarifs élevés qu’ils pratiquent, leur clientèle aisée, mais aussi leurs méthodes de traitement « héroïques telles les saignées, les doses massives de laxatif comme le calomel à base de mercure, et plus tard, l’usage de l’opium. »

Si, à l’époque, les traitements des « réguliers » ne sont certainement pas plus efficaces que ceux des guérisseurs, les « réguliers » ont l’avantage d’être étroitement liés avec le pouvoir, si bien que, dès 1830, ils ont déjà réussi à faire adopter des lois à leur avantage dans treize États. Mais c’est sans compter sur la grande méfiance que le peuple américain, au sortir de la Guerre d’Indépendance, entretient envers les élites.

Entre 1830 et 1840 naît le Mouvement pour la Santé du Peuple, soutenu par les mouvements féministes et ouvriers. Les femmes, piliers du mouvement, mettent l’accent sur l’éducation et la prévention, donnant des cours d’anatomie et enseignant des notions d’hygiène personnelle et abordant même la contraception.

Alors que l’aile plus à gauche du Mouvement rejetait complètement l’idée d’une médecine rémunérée, l’aile plus modérée fut à l’origine de l’émergence d’un grand nombre de « sectes » qui démarrèrent leurs propres écoles – pour la plupart accessibles aux femmes, aux pauvres, et aux noirs–, et décernaient leurs propres diplômes. Les « réguliers » n’étaient plus qu’un groupe parmi d’autres, et, en 1840, les lois les favorisant avaient pratiquement toutes été abrogées.

Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la riposte des « réguliers » s’organise, et elle vise les femmes. Ainsi, si certaines écoles « régulières » acceptent encore les femmes, les hôpitaux refusent de les engager et leurs collègues masculins refusent de leur confier des patients. Le Mouvement pour la Santé du Peuple se scinde alors : les femmes de la classe moyenne, qui s’identifient probablement plus facilement aux « réguliers » qu’aux guérisseuses issues du prolétariat, concentrent leurs revendications sur l’accès à la profession « régulière ».

Mais la partie n’est pas encore gagnée pour les « réguliers » qui, rappelons-le, n’avaient encore aucune supériorité technique sur les autres guérisseurs. Il leur fallait, pour s’imposer, l’appui de la classe dirigeante, et, « par un heureux hasard, les connaissances scientifiques et l’appui de la classe dirigeante arrivèrent en même temps, au début du XXe siècle. »

Cet appui arrive par le biais de fondations (Rockefeller et Carnergie) mises en place par les grandes fortunes industrielles, qui vont permettre l’intervention organisée de la classe dirigeante dans la vie sociale. À partir de 1903, les écoles de médecine qui respectent les conditions dictées par les fondations sont subventionnées à coups de millions. En 1910, les règles deviennent encore plus strictes : conformez-vous ou fermez.

C’est la fin de la médecine « irrégulière » : « six des huit écoles de médecine réservées aux Noirs durent fermer leurs portes ainsi que la majorité des écoles «irrégulières» qui acceptaient les femmes. La médecine était établie une fois pour toutes comme un secteur d’enseignement «supérieur», accessible uniquement après une longue et dispendieuse formation universitaire. Il est vrai que dans la mesure où les connaissances médicales se développaient, une formation plus longue devenait nécessaire, mais ni Flexner ni les institutions philanthropiques n’avaient l’intention de rendre cette formation accessible à la masse des guérisseurs et des «irréguliers ». Les portes étaient fermées pour les Noirs, la majorité des femmes et les Blancs pauvres. La médecine était devenue le métier de l’homme blanc de classe moyenne. »

Développement des soins infirmiers, comment transposer l’image de la femme idéale de la maison à l’hôpital

Une fois la médecine accaparée par les hommes, il ne restait plus aux femmes s’intéressant au domaine médicale qu’à investir les soins infirmiers. Mais avant le XXe siècle, « ce travail n’existait pas en tant que métier rémunéré – il fallait l’inventer. »

Cette invention, ou du moins la transformation de l’image négative qu’on accolait aux infirmières fut portée par deux grandes figures réformistes, Florence Nightingale et Dorothea Dix. Les auteurs ne sont pas tendres envers ces femmes riches et oisives, qui, trouvant dans le soin aux malades une occupation naturelle et acceptable pour des femmes de leur rang, y virent aussi le terreau pour développer une nouvelle classe de travailleuses au service de la société et du pouvoir en place :

« Leur formation était axée sur le développement de la personnalité plutôt que sur les capacités. Le produit fini, l’infirmière à l’image de Nightingale était la femme idéale, transposée de la maison à l’hôpital et dispensée de toute responsabilité reproductive. Pour le médecin, elle représentait toutes les vertus d’obéissance propres à l’épouse. Pour le patient, elle était à l’image de la dévotion maternelle. Pour les autres employés de l’hôpital, elle représentait la ferme et douce discipline d’une gouvernante, habituée aux travaux domestiques. »

Les auteures soulignent, et c’est l’un des points intéressants du livre, que le mouvement féministe ne protesta pas contre la nouvelle oppression que représentait le métier d’infirmière. Dans la lutte qui commençait pour l’obtention du droit de vote, les féministes abandonnèrent de grands pans des luttes passées, adoptant même des positions sexistes, qu’on qualifierait d’essentialistes aujourd’hui : « les femmes ont besoin de voter, soutenait le mouvement, non parce qu’elles sont des êtres humains à part entière, mais parce qu’elles sont des mères ». En même temps que le mouvement encouragea la professionnalisation des tâches domestiques, il abandonna les revendications pour l’égalité d’accès aux professions masculines.

La profession d’infirmière se développa alors en complémentarité avec celle du médecin, dans des rôles qui restèrent stéréotypés et relativement étanches pendant une bonne partie du XXe siècle. Lors de la publication du livre, en 1973, on ne compte que 7 % de femmes médecins aux États-Unis.

Alors qu’aujourd’hui le nombre de femmes en médecine a pratiquement rejoint celui des hommes, on pourrait être tenté de penser l’analyse des auteures est révolue, périmée. Il y a quarante ans, lumineuses, elles avaient déjà une réponse à fournir aux tenants de cette idée :

« Le professionnalisme en médecine, n’est rien de plus que l’institutionnalisation du monopole de la classe dirigeante. Il ne faut jamais confondre professionnel et expert. L’expert, par définition, accumule un certain nombre de connaissances et les partage alors que le professionnel est élitiste, exclusif sexiste, raciste et en faveur de la division des classes. Dans le passé, les Américaines qui reçurent une formation médicale étaient trop prêtes à accepter le professionnalisme que cela impliquait. Elles gagnèrent ce statut individuel, mais sur le dos de leurs sœurs moins privilégiées, les sages-femmes, les guérisseuses et les infirmières. Notre but aujourd’hui ne devrait pas être de donner accès à la profession médicale aux femmes mais d’ouvrir complètement la médecine —, et ce, à toutes les femmes. »

[1] Ehrenreich, Barbara et English, Deirdre, Witches, Midwives and Nurses : A History of Women Healers, The Feminist Press at CUNY, 1973.

[2] [ii] Federici, Silvia, Caliban et la sorcière, Entremonde et Senonevero, 2014, Paris

[3] «Prenons l’exemple de Jacoba Félicie, qui fut mise en accusation en 1322 par la faculté de médecine de l’université de Paris pour pratique illégale de la médecine. Jacoba était une femme cultivée qui avait reçu une formation qui ne nous est pas spécifiée. Il apparaît clairement au cours du procès qu’elle avait une clientèle riche puisque tous les patients qui témoignèrent avaient consulté les médecins les plus renommés avant d’avoir recours à ses services. Les accusations portaient principalement sur le fait qu’elle guérissait « les maladies internes, les blessures et les abcès externes. Elle visitait ses patients assidûment, prenait leur tension artérielle, examinait leurs urines à la façon des médecins et procédait à un examen du corps et des membres ». Six témoins affirmèrent que Jacoba les avait guéris, après qu’ils eurent consulté un grand nombre de médecins qui, tous, s’étaient avérés impuissants. … Mais ces témoignages furent utilisés contre elle, puisque l’accusation ne portait pas sur sa compétence, mais bien sur le fait qu’elle osait pratiquer la médecine alors qu’elle était femme. »